減圧計算の実際

減圧計算の実際

- 平成27年4月の一部改正高気圧作業安全衛生規則により、減圧表を実際に作成し、計算するには、複雑な計算式を用いて計算しなくではならず、大変な能力等が必要でしたが、平成28年10月31日第6版以降の「潜水士テキスト」では、P350以降、実際にパソコンのエクセルを使用して、減圧表の作成、減圧スケジュールを計算する方法が記載されております。

- 実際の潜水士試験では、パソコンや計算機を使用することは現状では認められておりませんので、複雑な計算式を使用する減圧スケジュールの計算問題は出題されることはありませんが、以下の「検討会報告書による別添資料」を使用した潜水計画についての問題は今後出題される可能性はあります。

潜水計画の計算の方法

- 事業者や潜水者自ら、一部改正高圧則及び告示第457号に規定されたこの複雑な計算式を用いて、また、専用の計算機などを使用したりして、その計算には複雑で時間もかかり容易ではありません。

- また、M値についても、通常のM値を用いた場合と安全率を考慮したM値を用いるのではまた導き出される数値も変わってきます。

- このような計算はすぐにはできないのは、高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書で示された例示をみても明らかです。

- そこで、この検討会で検討された別添資料(検討会報告書29ページ参照)を使用して潜水計画を立てることができます。

- ですが、これは高圧則、つまり、法律で減圧表を定めたものではなく、あくまでも計算により定めるものとされていることに注意しなければなりません。

- また、他の減圧表やダイブコンピュータを使用して、潜水計画を立てても問題はないとされています(「高圧則の施行について(省令)」第3細部事項の1の(7)の(ア)のイ参照)。

- この場合においても、M値を超えてはならないことに注意しなければなりません(改正高圧則リーフレットQ&A参照)。

- それでは、検討会報告書で検討された別添資料で、潜水計画を立ててみましょう。

検討会報告書による潜水計画

- 検討会報告書による別添資料は、次のように分類されています(PDFファイル)。

- 枚数が多いので、ダウンロードしてみてください。

- 別添資料1 空気呼吸・空気減圧表 減圧速度80kPa 安全率の設定1.0

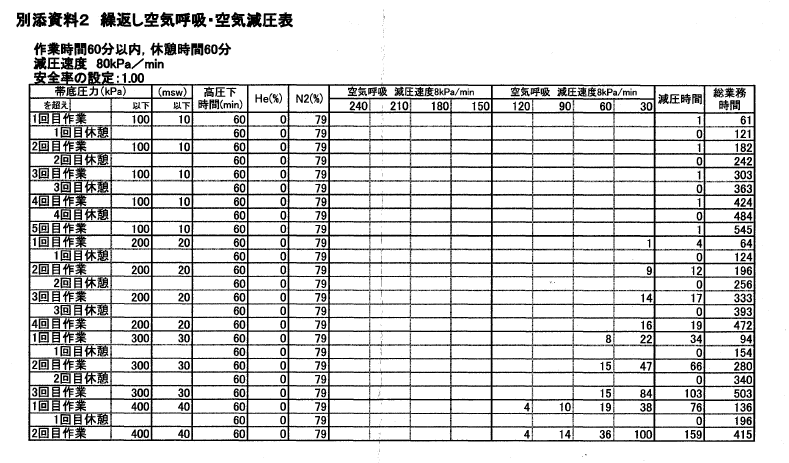

- 別添資料2 繰返し空気呼吸・空気減圧表 作業時間60分以内 休憩時間60分 減圧速度80kPa 安全率の設定1.0

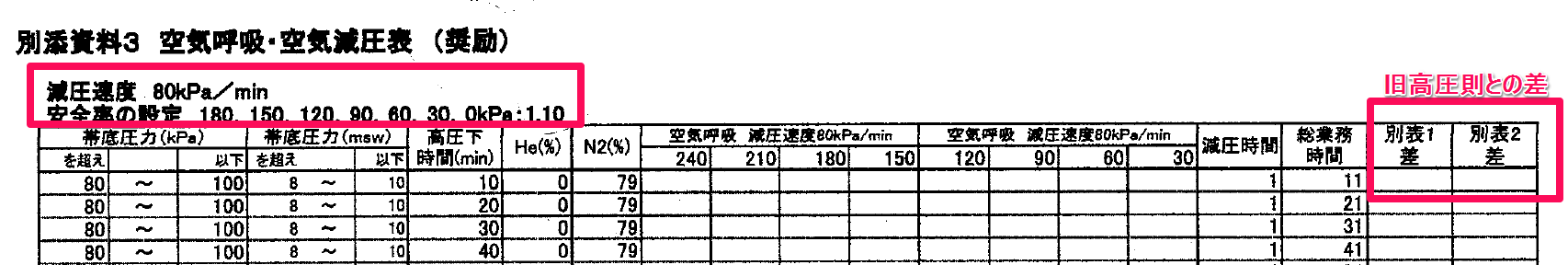

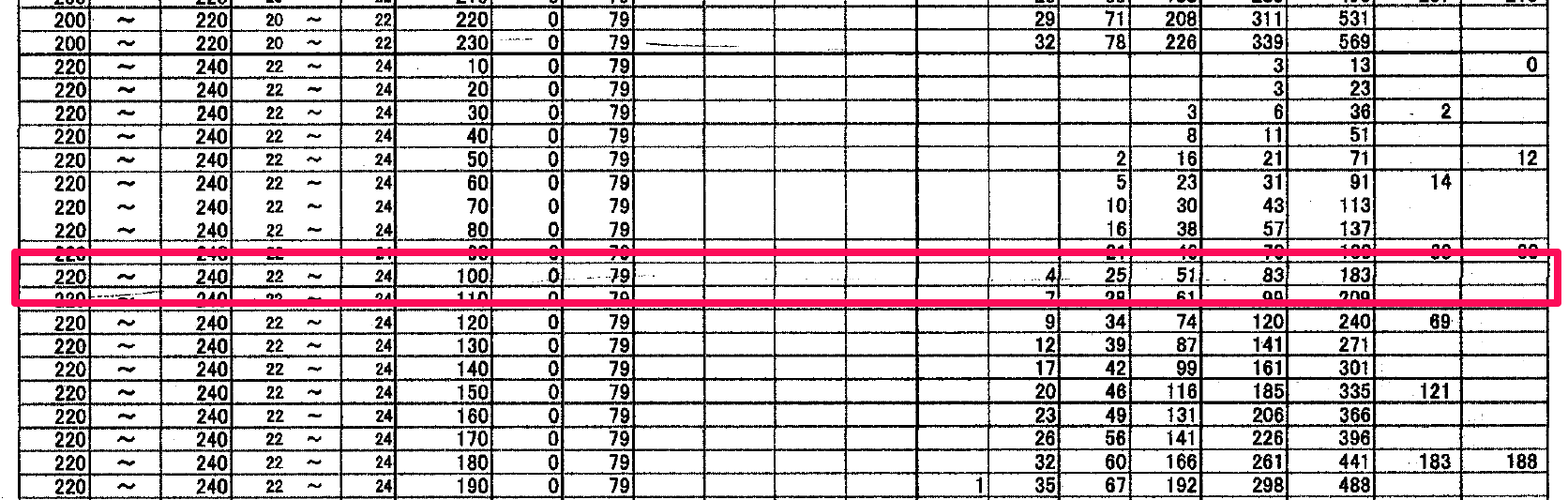

- 別添資料3 (奨励)空気呼吸・空気減圧表 減圧速度80kPa 安全率の設定1.1

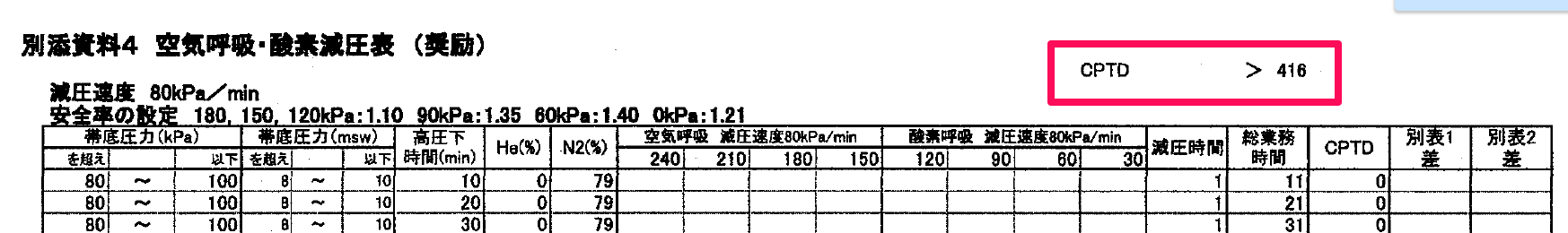

- 別添資料4 (奨励)空気呼吸・酸素減圧表 減圧速度80kPa

180,150,120kPa 安全率1.10、 90Kpa 安全率1.35 60kPa 安全率1.40、 0kPs 安全率1.21

別添減圧表を利用した潜水計画

空気呼吸・空気減圧

- 別添資料3の空気呼吸・空気減圧表の安全率1.1を用いて、深度23mに100分潜水した場合の減圧スケジュールの求め方です。

↓

- 深度23mは、この減圧表では、滞底圧力220~240kPa(22~24msw mswとは別の圧力単位で、100kPa=10mswで)水深22mから24mに該当します。

- 高圧下時間(滞底潜水時間)の100分の欄を見ます。

- 90kPa(9m)で4分、60kPa(6m)で25分、30kPa(3m)で51分の合計80分の減圧停止時間が必要です。

- これに毎分80kPa(8m)で減圧(浮上)する速度の減圧表ですので、水面までその速度で浮上したとすると、浮上(移動)している時間は

23÷8=2.875分、となります。

- これを切り上げて約3分にして、これを減圧時間に加えて、総減圧時間は83分となります。

- 減圧時間で83分、100分の潜水作業時間ですから、総潜水業務時間は、183分となります。

空気呼吸・酸素減圧

- 別添資料4のこの減圧表は、CPTD(累積肺酸素毒性量単位)が記載されています。

- これによると、高圧則第15条、第16条、告示第457号第2号で規定されていますように、酸素分圧は160kPa以下(ただし書きでは、220kPa以下)、1日あたりのUPTD(1気圧の酸素分圧に1分間されされたときの毒性単位)は600、CPTDは2,500の範囲内の滞底圧力(kPa、msw)、高圧下時間(滞底時間)が表示されております。

- そこから、減圧スケジュール及び総潜水業務時間が見て取れます。

- 2500CPTDを6日で割ると、1日あたりUPTD416.666・・・)

繰り返し潜水

空気呼吸・空気減圧表

- この減圧表の見方は、

- 1回目、水深10m(100kPa、10ms)で、60分の作業をしました。減圧時間に1分加えて、1回目は、61分の潜水時間です。

- 2回目の潜水前に60分の休憩を入れてます。

- 2回目の潜水も1回目と同じように、水深10m(100kPa、10ms)で、60分の作業をしました。減圧時間に1分です。

- この時点での総潜水時間は、182分となっていて、水深10mで、5回までの繰り返し潜水の数値が帰されています。

- 次に、水深20m(200kPa、20ms)で、1回目の60分の作業をしました。減圧時間に4分加えて、1回目は、64分の潜水時間です。

- これを繰り返している減圧表です。

- 繰り返し潜水をする場合には、安全のため、この減圧表より滞底時間を実際よりも多めにしたもので考えるといいでしょう。

検討会の減圧表について

- これらの減圧表については、安全面については、厳密な浮上速度などをもとに厳密に計算されて作成されたものです。

- 実際には、いろいろな現場において、気象条件・海象条件などは常に変化します。

- このことから、この減圧表の減圧時間をより延長することにより、より安全性が確保されます。

- 高圧則で検討された計算式・減圧表が安全を考慮して計算・作成されたものであるとしても、すべてにおいて、常に変化する現場の状況を完璧に計算することはできませんので、慎重を帰しておくことが必要です。

- この減圧表はあくまでも検討会で使用されたものであり、旧高圧則のように法令で減圧表を定めたものではないことに注意しましょう。

- 新法令では、あくまでも計算式によって減圧スケジュールを計画しなければなりません。

- 平成28年10月31日第6版以降の潜水士テキストでは、P350以降、実際にパソコンのエクセルを使用して減圧表を作成する方法が紹介されています。

- 試験ではパソコンや計算器を使うことは現在認められておりませんので、減圧計算の試験問題は現在出題されませんが、潜水計画についての問題は今後出題される可能性はあります。

潜水士のホームへ

a:21579 t:2 y:7