高気圧作業安全衛生規則

高気圧作業安全衛生規則(抜粋)(平成27年4月一部改正)

- 令和2年12月25日厚生労働省令第208号で、令和4年5月時点で、最終改正が行われておりますが、押印の見直しに関することですので、「試験問題」には特段の影響はありません。

- 一部改正(平成27年4月):高気圧作業安全衛生規則第27条「作業計画等の準用」により、潜水業務に係る条文を読み替えて記載しております。

厚生労働省告示第457号( 平成26年12月1日)

- 「高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等」

- 詳細な内容等につきましては、厚生労働省のサイトをご確認願います。

「高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」

- 詳細な内容等につきましては、厚生労働省のサイトをご確認願います。

(事業者の責務)

- 第1条

事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義)

- 第1条の2

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(空気槽)

- 第8条

事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。 - 第2項 予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

- 1 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の1.5倍以上であること。

- 2 予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。

- 3 第1項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあえるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第1項の規定に関わらず、予備空気槽を設けることを要しない。

平成26年厚生労働省告示第457号

(予備空気槽の内容積の計算方法)

- 第1条(平成26年厚生労働省告示第457号)

高気圧安全衛生規則(以下「規則」という。)第8条第2項の厚生労働大臣が定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める式により計算する方法とする。

- 1 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合

40(0.03D) + 0.4

V = ーーーーーーーーーーーーー

P

この式において、V、D、及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V:予備空気槽の内容積(単位:リットル)

D:最高の潜水深度(単位:メートル)

P:予備空気槽の空気の圧力(単位:メガパスカル)

- 2 前項に掲げる場合以外の場合(ヘルメット式潜水)

60(0.03D) + 0.4

V = ーーーーーーーーーーーーー

P

空気清浄装置、圧力計及び流量計

- 第9条

事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄するための装置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。

(特別の教育)

- 第11条

事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。- 1~3(略)

- 4 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

- 5 再圧室を操作する業務

- 6(略)

- 第2項

前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。

(表の一部を抜粋)- 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

- 1 潜水の業務に関する知識に関すること

- 2 送気に関すること

- 3 高気圧の障害の知識に関すること

- 4 関係 法令

- 5 送気の調節の実技

- 再圧室を操作する業務

- 1 高気圧の障害の知識に関すること

- 2 救急再圧法に関すること

- 3 救急そ生法に関すること

- 4 関係 法令

- 5 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技

- 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

高気圧業務特別教育規定(一部抜粋)

- 第4条

高圧則第11条第1項第4号(潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務)に掲げる業務に関する特別の教育は、次の表の上欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表(略))

- 第5条

高圧則第11条第1項第5号(再圧室を操作する業務)に掲げる業務に関する特別の教育は、次の表の上欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表略)

(潜水士)

- 第12条

事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水の業務につかせてはならない。

(作業計画)

第12条の2

事業者は、潜水業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、潜水作業に関する計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

- 第2項

作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 - 第3項

事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。

(加圧の速度)

- 第14条

事業者は、気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分0.08メガパスカル以下の速度で行わなければならない。

(ガス分圧の制限)

- 第15条

事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる潜水作業者の健康障害を防止するため、当該潜水作業者が吸入する時点の次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、潜水作業者への送気、ボンベからの給気その他の必要な措置を講じなければならない。- 1 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下(ただし、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合にあっては、18キロパスカル以上220キロパスカル以下とする。)

- 2 窒素 400キロパスカル以下

- 3 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下

(酸素ばく露量の制限)

- 第16条

事業者は、酸素による潜水作業者の健康障害を防止するため、潜水作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、潜水作業者への送気、ボンベからの給気その他の必要な措置を講じなければならない。

平成26年厚生労働省告示第457号

(酸素ばく露量の計算方法)

- 第2条(平成26年厚生労働省告示第457号)

規則第16条の厚生労働大臣が定める方法は、次に定める式により求めた次条第1項各号の区間(平均酸素分圧が50キロパスカルを超える区間に限る。以下この項において同じ。)ごとの酸素ばく露量を1日又は1週間について合計する方法とする。

t(PO2 -50)0.83

UPTD= ーーーーーーーーーーーー

50

この式において、UPTD、t及びPO2は、それぞれ次の値を表すものとする。

UPTD:tの区間における酸素ばく露量の合計

t:次条第1項各号の区間の時間(単位 分)

PO2:tの区間の平均酸素分圧(単位 キロパスカル)

- 第2項

規則第16条の厚生労働省令で定める値は、1日について600、1週間について2,500とする。

(浮上の速度)

- 第18条

事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。- 1 浮上の速度は、毎分10メートル以下とすること。

- 2 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において、浮上を停止させる時間を定め、当該時間以上浮上を停止させること。

- イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧

- ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガス分圧

- 第2項

事業者は、浮上を終了した者に対して、当該浮上を終了した時から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。

平成26年厚生労働省告示第457号

(厚生労働大臣が定める区間等)

- 告示第457号第4条「準用」により、この場合において、「加圧」とあるのは「潜降」と、「減圧」とあるのは「浮上」と、「高圧室内業務」とあるのは「潜水業務」と読み替えて記載しております。

- 第3条(平成26年厚生労働省告示第457号)

規則第18条第1項第2号の厚生労働大臣が定める区間は、潜降の開始から浮上の終了までを次の各号に定める区間ごとに区分したそれぞれの区間とする。- 1 窒素及びヘリウムの濃度並びに潜降又は浮上の速度が一定の区間

- 2 窒素若しくはヘリウムの濃度又は潜降若しくは浮上の速度が変化している区間

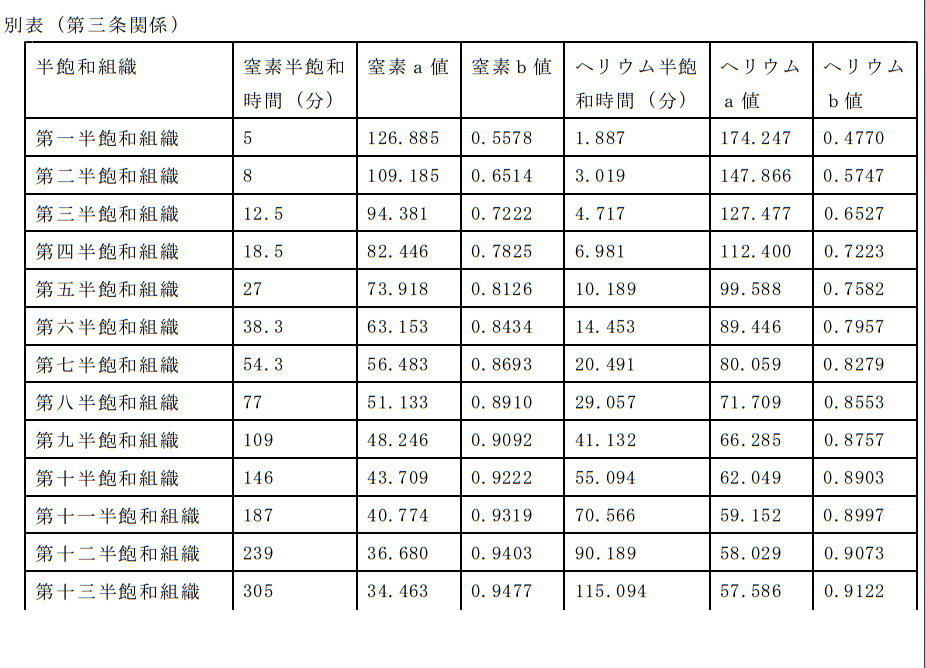

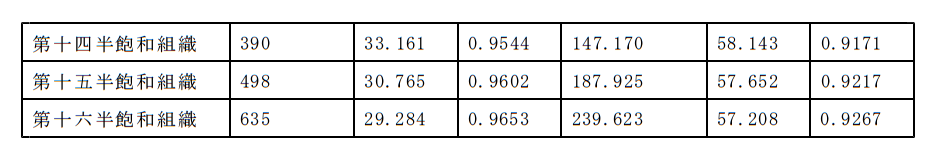

- 第2項 規則第18条第1項第2号の厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織とする。

- 第3項 規則第18条第1項第2号イの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織ごとに、第1号により求めた窒素分圧と第2号により求めたヘリウム分圧を合計する方法とする。

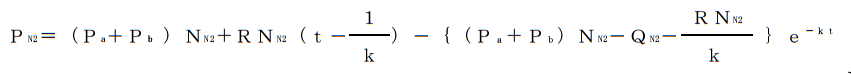

- 1 当該半飽和組織の窒素分圧

この式において、PN2、Pa、Pb、NN2、R、t、k、QN2及びeは、それぞれ次の値を表すものとする

PN2--第1項各号の区間が終わる時点の当該半飽和組織の窒素分圧(単位キロパスカル)

Pa--大気圧として100(単位キロパスカル)

Pb--当該区間が始まる時点のゲージ圧力(第四項において「圧力」という。)(単位キロパスカル)

NN2--当該区間の窒素の濃度(窒素の濃度が変化する区間にあっては、当該区間の最高の窒素の濃度)(単位パーセント)

R--当該区間の潜降又は浮上の速度(潜降又は浮上の速度が変化している区間にあっては、当該区間の最高の潜降又は浮上の速度)(単位キロパスカル毎分)

t--当該区間の時間(単位分)

loge 2

k-- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素半飽和時間」欄 に掲げる時間

QN2--当該区間が始まる時点の当該半飽和組織の窒素分圧(単位キロパスカル)とする。ただし、次に掲げる区間においては、それぞれ次に定める窒素分圧とする。

- イ 当該潜水業務における最初の区間(ロの区間を除く。)74.5207

- ロ 潜水業務を終了した者で、最終の浮上が終了してから十四時間を経過しないものを更に潜水業務に従事させる場合における最初の区間 最終の浮上が終了してから当該潜水業務を開始するまでを一つの区間とみなして求めた区間が終わる時点の当該半飽和組織の窒素分圧

e--自然対数の底

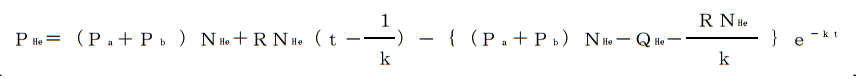

- 2 当該半飽和組織のヘリウム分圧

この式において、Pa、Pb、R、t及びeは、それぞれ前号に定める値と同じ値を表し、PHe、NHe、k及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

PHe--第一項各号の区間が終わる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧(単位キロパスカル)

NHe--当該区間のヘリウムの濃度(ヘリウムの濃度が変化する区間にあっては、当該区間の最高のヘリウムの濃度)(単位パーセント)

loge 2

k-- ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウム半飽和時

間」欄に掲げる時間

QHe--当該区間が始まる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧(単位キロパスカル)とする。ただし、次に掲げる区間においては、それぞれ次に定めるヘリウム分圧とする。

- イ 当該潜水業務における最初の区間(ロの区間を除く。)0

- ロ 潜水業務を終了した者で、最終の浮上が終了してから14時間を経過しないものを更に潜水業務に従事させる場合における最初の区間 最終の浮上が終了してから当該潜水業務を開始するまでを一つの区間とみなして求めた区間が終わる時点の当該半飽和組織のヘリウム分圧

- 第4項

規則第18条第1項第2号ロの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織ごとに、次に定める式により計算する方法とする。

Pa + P c

M= ---------- +A

B

この式において、Paは前項第1号に定める値と同じ値を表し、M、Pc、B及びAは、それぞれ次の値を表すものとする。

M--当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧(単位キロパスカル)

Pc--第1項各号の区間が終わる時点の圧力(単位キロパスカル)

B--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」欄に掲げる値と「ヘリウムb値」欄に掲げる値の合成値で、次の式により求めた値とする。

bN2 PN2+bHe PHe

B= -------------

PN2+PHe

この式において、PN2及びPHeは、それぞれ前項各号に定める値と同じ値を表し、bN2及びbHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

bN2--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」欄に掲げる値

bHe--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウムb値」欄に掲げる値

A--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」欄に掲げる値と「ヘリウムa値」欄に掲げる値の合成値で、次の式により求めた値とする。

aN2 PN2+aHe PHe

A= ーーーーーーーーーーーーー

PN2+PHe

この式において、PN2及びPHeは、それぞれ前項各号に定める値と同じ値を表し、aN2及びaHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

aN2--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」欄に掲げる値

aHe--別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「ヘリウムa値」欄に掲げる値

(準用)

- 第4条

前2条の規定は、規則第27条において規則第16条及び第18条を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「加圧」とあるのは「潜降」と、「減圧」とあるのは「浮上」と、「高圧室内業務」とあるのは「潜水業務」と読み替えるものとする。

告示第457号 別表第3条関係

(作業の状況の記録等)

- 第20条の2

事業者は、潜水業務を行う都度、第27条において読み替えて準用する第12条の2第2項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該潜水作業者の氏名及び作業の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。

(作業計画等の準用)

- 第27条

第12条の2及び第20条の2の規定は潜水業務(水深10メートル以上の場所における潜水業務に限る。第42条第1項において同じ。)について、第15条、第16条及び第18条の規定は潜水作業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(表略)

(送気量及び送気圧)

- 第28条

事業者は、空気圧縮機又は手押しポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分60リットル以上としなければならない。 - 第2項

前項の規定にかかわらず、事業者は潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとにその水深の圧力下において毎分40リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0.7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。

(ボンベからの給気を受けて行う潜水の業務)

- 第29条

事業者は潜水作業者に携行させたボンべ(非常用のものを除く。以下第34条、第36条及び第37条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。- 1 潜降直前に潜水作業者に対し、当該潜水の業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。

- 2 潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。

(圧力調整器)

- 第30条

事業者は、潜水作業者に圧力1メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。

(浮上の特例)

- 第32条

事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、第27条において読み替えて準用する第18条第1項第1号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第2号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。 - 第2項

事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水の業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水の業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。 - 第3項

前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第14条(0.08メガパスカル以下)の規定を準用する。

(さがり綱)

- 第33条

事業者は、潜水作業を行うときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。 - 第2項

事業者は、前項のさがり綱には、3メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。

(設備等の点検および修理)

- 第34条

事業者は、潜水の業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水の業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。- 1 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水の業務

- 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器

- 2 ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水の業務

- 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第30条の圧力調整器

- 3 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水の業務

- 潜水器及び第30条の圧力調整器

- 1 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水の業務

- 第2項

事業者は、潜水の業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水の業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに1回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。- 1 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水の業務

イ 空気圧縮機又は手押ポンプ 1週

ロ 第9条の空気を清浄にするための装置 1月

ハ 第37条の水深計 1月

ニ 第37条の水中時計 3月

ホ 第9条の流量計 6月 - 2 ボンベからの給気を受けて行う潜水の業務

イ 第37条の水深計 1月

ロ 第37条の水中時計 3月

ハ ボンべ 6月

- 1 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水の業務

- 第3項

事業者は、前2項の規定により点検を行い、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを3年間保存しなければならない。

(連絡員)

- 第36条

事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水の業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水の業務を行うときは、潜水作業者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を潜水作業者2人以下ごとに1人置き、次の事項を行わせなければならない。

(※ 連絡員と送気者は兼ねることはできない。)

(潜水作業者の携行物)

- 第37条

事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水の業務又はボンべ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水の業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。 - 第2項

事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水の業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。

(健康診断)

- 第38条

事業者は、高圧室内業務又は潜水の業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。- 1 既往歴及び高気圧業務歴の調査

- 2 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査

- 3 四肢の運動機能の検査

- 4 鼓膜及び聴力の検査

- 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

- 6 肺活量の測定

- 第2項

事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行わなければならない。- 1 作業条件調査

- 2 肺換気機能検査

- 3 心電図検査

- 4 関節部のエックス線直接撮影による検査

(健康診断の結果)

- 第39条

事業者は、前条の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての医師からの意見聴収)

- 第39条の2

高気圧業務健康診断の結果に基づく第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。- 1 高気圧業務健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

- 2 聴取した医師の意見を高気圧業務健康診断個人票に記載すること。

- 第2項

事業者は医師から、前項の聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

- 第39条の3

事業者は、第38条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康診断結果報告)

- 第40条

事業者は、第38条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第2号)を当該事業場に所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

(病者の就業禁止)

- 第41条

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかっている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。- 1 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症

- 2 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病

- 3 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病

- 4 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病

- 5 メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病

- 6 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病

- 7 ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病

(設置)

- 第42条

事業者は、高圧室内業務又は潜水業務を行うときは、高第圧室内作業者又は潜水作業者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。 - 第2項

事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。- 1 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。)火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近

- 2 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所

(立入禁止)

- 第43条

事業者は、必要ある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(再圧室の使用)

- 第44条

事業者は、再圧室を利用するときは、次に定めるところによらなければならない。- 1 その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。

- 2 加圧を行うときは、純酸素を使用しないこと。

- 3 出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。

- 4 再圧室の操作を行う者に加圧及び減圧の状態その他の異常の有無について常時監視させること。

- 第2項

事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを5年間保存しておかなければならない。

(点検)

- 第45条

事業者は、再圧室については、設置時及びその後1月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。- 1 送気設備及び排気設備の作動の状況

- 2 通話装置及び警報装置の作動の状況

- 3 電路の漏電の有無

- 4 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無

- 第2項

事業者は、前項の規定により点検を行ったときは、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。

(危険物等の持ち込み禁止)

- 第46条

事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのある物を持ち込むことを禁止し、その旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。

(免許を受けることができる者)

- 第52条

潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。- 1 潜水士免許試験に合格した者

- 2 その他厚生労働大臣が定める者(外国において潜水士免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。(高圧室内作業主任者及び潜水士免許規定第2条))

(免許欠格の事由)

- 第53条

潜水士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

(法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)

- 第53条の2

潜水士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な潜降及び浮上を適切に行うことができないものとする。

(障害を補う手段等の考慮)

- 第53条の3

都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)

- 第53条の4

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことができる作業を限定し、その作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。

(試験科目等)

- 第54条

潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行う。

1 潜水の業務

2 送気、潜降および浮上

3 高気圧の障害

4 関係の法令

(免許試験の細目)

- 第55条

安全衛生法規則第71条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規定

- 第1条 略

- 第2条

潜水士免許試験は、次の表の左欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる範囲について行う。

| 潜水業務 | 潜水業務に係る基礎知識 、潜水業務の危険性及び事故発生時の措置 |

| 送気、潜降及び浮上 | 潜水業務に必要な送気の方法 潜降及び浮上の方法 潜水器に関する知識 潜水器の扱い方 潜水器の点検及び修理の仕方 |

| 高気圧障害 | 高気圧障害の病理 高気圧障害の種類とその症状 高気圧障害の予防方法 救急処置 再圧室に関する基礎知識 |

| 関係法令 | 労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則中の関係条項 高気圧作業安全規則 |

- 第3条

前2条の試験は、筆記試験によって行う。 - 第2項

前2条の免許試験の試験時間は、1科目について1時間とする。 - 第4条 略

その他関係する法令

大変お疲れ様でした。

- まだまだやる気のある方は,↓

練習問題の無料追加お試し版もあります。こちらからどうぞ(別ウインドウが開きます。)

a:17217 t:1 y:0