適正な浮上(減圧)速度の制定

適正な浮上(減圧)速度の制定

- 難しい言葉がでてきて、ダイビング等の経験がない人は、よくわからないと思います。

- 理論上のことであり、いろいろな学者や研究者によって導き出されたもので、このような理論と計算に基づいて、浮上(減圧)速度が決定されるということを覚えればよいと思います。

- 旧高圧則では、その辺があいまいで、根拠がなく、減圧表そのものを法律で規定していたことが改正されたものです。

- 詳しくは、「高気圧安全衛生規則改正検討会報告書」、「高気圧安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」、「高気圧安全衛生規則の一部を改正する省令案 概要(1)」 などを参照してください。

旧高圧則の減圧表問題点

- 減圧理論の明示がなく、繰り返し潜水の減圧表の根拠がなかったこと

- 欧米に比較して、減圧時間が短かったこと

- 空気潜水では実際には困難な深度90mまでの減圧表であったこと

- 近年の混合ガス潜水の想定と、酸素の使用を認めていなかったことなどです。

新減圧表の概念となる用語

概念

- 新減圧表の減圧理論は、特に新しいものではなく、灌流モデル((かんりゅうモデル:血液の流れなどに基づくもの)に基づくものです。

- 減圧症は、窒素などの不活性ガスが潜水時間の経過とともに体内に取り込まれます。

- 体を不活性ガスが体内に取り込まれていく移動の速さに応じて、理論上(本当にそのような組織があるわけではない)いくつかの組織に分類して、不活性ガス(分圧)を計算します。

- 減圧の時にはこの分圧を超えないように減圧してきます。

- 新高圧則で示されるものは、減圧表そのものではなく理論と計算方法です。

- つまり、法律で減圧表を定めたものではありません。

- 計算によって求めたM(エム)値(後述参照)という範囲内で潜水、減圧しなければなりません。

- 減圧スケジュールは、独自に作成したものでも、他国のものを使用してもいいですが、このM値を超えてはならないと高圧則で規定しています。

不活性ガス分圧

- 体内に溶け込んでいる不活性ガスの量を圧力で示したものです。

- 例えば、窒素50%、ヘリウム30%、酸素20%からなる気体が全体で2気圧の場合、窒素は、2×0.5=1気圧、ヘリウムは、2×0.3=0.6気圧、酸素は不活性ガスではありませんが、2×0.2=0.4気圧、全体で2気圧(ダルトンの法則)です。

半飽和組織

- 半減組織ともいいますが、この場合の「組織」とは、実際の体の一部の具体的な組織のことではなく、計算上に分類した理論上の組織のことです。

- 潜水によって、不活性ガスは体内に取り込まれていきますが、時間の経過とともに最終的にはその環境圧力下における不活性分圧と等しくなります。

- 等しくなった状態を「飽和」といい、その圧力を「飽和圧力」といいます。

- 加圧前の圧力から、加圧後の飽和圧力の中間の圧力まで不活性ガスが取り込まれる時間を「半飽和時間」といいます。

- 逆に減圧の場合は、不活性ガス圧力が半分になるまでの時間を「半減時間」といいます。

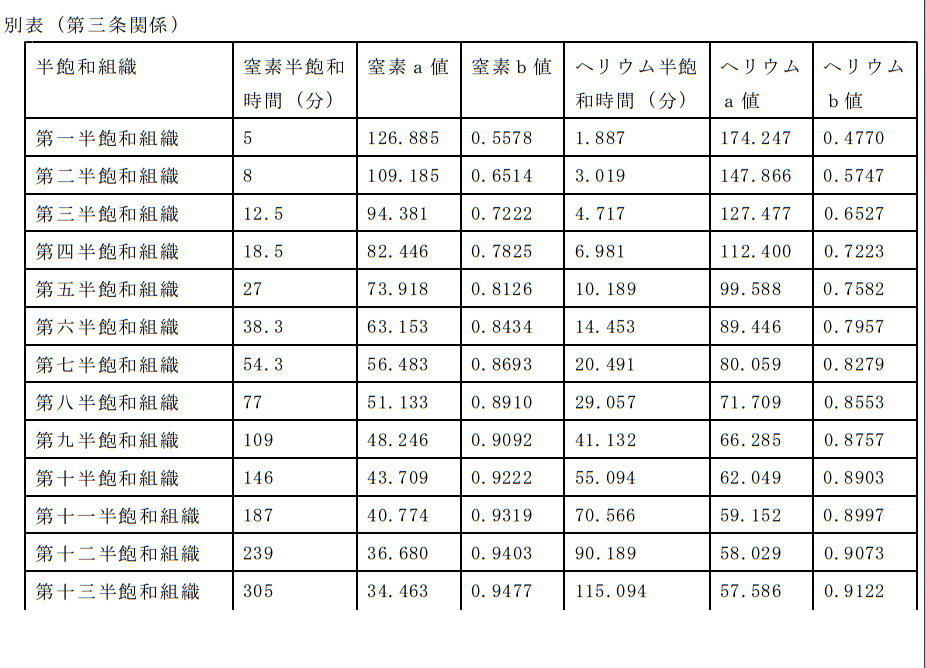

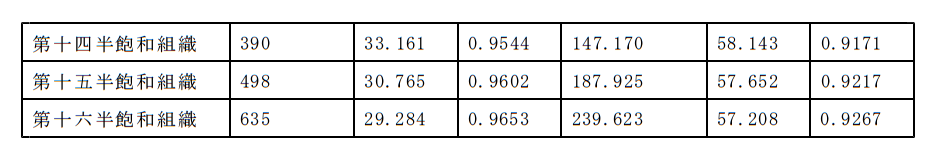

- 高圧則では、半飽和時間を窒素の場合は、5分から635分、ヘリウムの場合を1.887分から239.623までの第1から第16までの「半飽和組織」(次の減圧理論の別表参照)を想定しています。

- この組織は理論上のものですが、不活性ガスの取り込みが血液の流れの多さなどに関係し、灌流モデル(血液の流れなどに基づくもの)に基づくものですから、半飽和時間が短い組織は、血流が豊富で不活性ガスの移動が速く、遅い組織は、不活性ガスの移動が遅い組織を表しているともいえます。

- 体は、それぞれ骨や筋肉、血液、脂肪、内臓などいろいろな組織でできています。

- その組織によってそれぞれ不活性ガスの吸収・排出が異なります。

- 体の組織の一つ一つのすべてについて計算して求めることは困難ですので、ある程度の身体組織を広範囲に仮説的に組織したものです。

M値

- M値とは、労働基準局長の通達によると、人体に溶け込む窒素の分圧とヘリウムの分圧の合計が、人体の許容することのできる最大の不活性ガスの分圧のこととされており最大許容値のことです。

- 潜水の世界ではM値という言葉が良く使われます。

- ブログ:「新予想計算問題 M値を求める」参照

- 浮上してくると、体内の不活性ガス分圧が、その深度の飽和圧力も大きくなり、それを過飽和といいます。

- 過飽和もある圧力以内では減圧症にり患しません。その最大許容値のことです。

酸素を用いた潜水

- 酸素は不活性ガスではないので、呼吸ガスに純酸素を使用すると体内に溶け込む不活性ガスはゼロになります。

- 不活性ガス分圧が低く、酸素分圧が高い呼吸ガスを使用する不活性分圧は低くなります。

- 不活性ガスの移動の速さは、体内の不活性分圧の差が大きいほど速くなるので、拡散・排出が早くなり、減圧時間も短くなります。

酸素中毒

- 酸素を使用することは、前に記載したとおり、体内の不活性ガス分圧を低くすることはできますが、高圧化での酸素の吸収は、酸素中毒(後述記載)を引き起こします。

混合ガス潜水

- 空気を構成する窒素の変わりにヘリウムを使用する潜水をいいます。

- 詳しくは、「潜水の種類」を参照

等価深度

- 空気潜水に分類されるナイトロックス潜水では、窒素と酸素の割合を変えているので、空気潜水の深度における窒素分圧は異なります。

- ナイトロックスを使用する場合、空気潜水で潜っている場合のどの深度の窒素分圧に相当するかを示した深度を「等価深度」といいます。

- この等価深度を使用することにより、空気潜水の減圧表を代用することができます。

減圧理論

- 減圧理論は、英国の生理学者ホールデンによって公表され、その他の多数の理論がありますが、高圧則では、スイスのビュールマン教授のZH-L16というモデルが利用されています。

- この表の「窒素a値」、「窒素b値」及び「ヘリウムa値」、「ヘリウムb値」は、前述の「M値」を求めるための数値です。

- 空気潜水の場合は、呼吸ガスにヘリウムは含まれませんので、ヘリウムの値は、無視することができます。

- 混合ガス潜水の場合は、窒素とヘリウムのそれぞれの分圧を、告示第457号第3条による計算式により求めて、M値についても、窒素とヘリウムの最大の体内不活性ガスの分圧を求めて、不活性ガスの分圧が、M値を超えないように浮上(減圧)しなければなりません。

- また、前回(1回目)の潜水から14時間以内に行う潜水を「繰り返し潜水」として、体内に残っている不活性ガス分圧を計算して、それを初期値として、あらたに計算しなければなりません。

- 酸素を呼吸する場合は、不活性ガスの分圧が減少するので、減少した不活性ガスの分圧で計算しますが、安全性の面から約20%の不活性ガスを含んでいるものとして考えます(「高圧則の施行について(省令)」第3細部事項の2の(3)のイ参照)。

- すべての深度におけるすべての半飽和(第1から第16まで)組織のM値の値を超えないように減圧表を作成しなくてなりません。

具体的な考え方

- 減圧停止深度(浮上停止深度)から次の減圧停止深度までは、通常水面から3mごとになっています。

- 1 潜降を開始してから、予定の水深の海底に滞在している時間(滞底時間)(浮上を開始する前まで)の不活性ガスの分圧を求めます。

- 2 1で求めた分圧を始点として、一番近い3mごとに設定された減圧停止深度まで浮上したしたものとして、その時点の不活性ガスの分圧及びM値を求めます。

- 3 第1から第16までのすべての半飽和組織において、3で計算された不活性ガスの分圧が、M値をすべて超えないことを確認します。

- 4 次に一段(3m)浅い減圧停止深度で、2及び3の計算と確認を繰り返し、水面に浮上するまで、一段ごとに計算と確認を繰り返します。

- 5 水面まで浮上するまで、すべて確認しても不活性ガスがM値を上回らなければ、無限圧潜水(減圧停止が不要)となります。

- 6 M値を上回った場合があれば、上回った減圧停止深度の一つ前の減圧停止深度で、一定時間停止(減圧(浮上)停止時間)して、再度計算して、浮上停止時間を増加してから浮上します。

- 7 水面までM値を超えないように減圧停止深度ごとに何回も繰り返します。

- 8 これにより、この潜水での減圧のスケジュール(減圧表)が出来上がります。

- 9 繰り返し潜水の場合は、水上で休憩中の体内の不活性ガスの分圧を計算し、次の潜水には、このときの分圧をもとに、1から7までの計算及び確認を繰り返して減圧表を作成します。

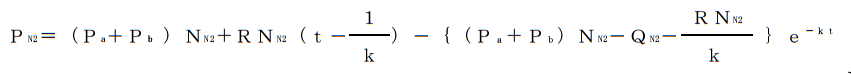

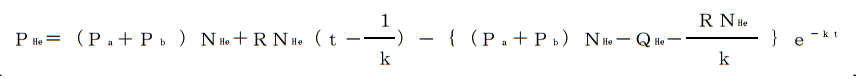

具体的な計算方法

- 告示第457号の計算式を使用して、計算した具体的な例について、

高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書16ページで詳しく書かれております。

- また、告示第457号第3条を見ていただいてもわかるとおり、その計算式も高校3年生の数学3で学ぶような、log(ログ)とか、e(自然対数の底)など一般的にはほぼ使われない計算が必要であり、計算機もlog(ログ)などが計算できる計算機も必要になります。

- ですから、私の個人的な考えではありますが、この手の計算問題は、実際の潜水士試験では、計算に要する時間や計算機の問題などを考えると今すぐには出題されないと考えております(今後はわかりません。)。

用いられている数式の説明

窒素分圧の計算式

ヘリウム分圧の計算式

- 用いられている数式の説明ですが、これについては

- 考慮することとしては、この数式には、潜降から海底に到着するまでの時間(加圧速度)も厳密に計算しています。

- 実際には、潜降したときから海底にいたものとして計算して、潜水開始から浮上開始までの時間を「潜水(滞底)時間」として、その潜水時間と深度を基に減圧計算がなされます。

- これは、潜降時に徐々に体内に取り込まれるガス量を、潜降開始時から体内に不活性ガスがすでに取り込まれたと多くみて、安全性の面から減圧時間を多くしようとすることによるものです。

M値の計算式

- M値については、すでに記載してあるとおり、半飽和時間が短い組織ほど高い値を示し、深度が深くなるほどM値は大きくなります。

Pa + P c

M= ---------- +A

B

- 具体的な計算方法については、

- 「高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書16ページ」を見ていただければわかると思います。

安全率を考慮した計算式

- 厳格な計算式により計算しているので、その減圧時間等に余裕(安全率)を持たせる必要があります。

- 高圧則では、減圧理論に好評があるスイスのビュールマン教授のZH-L16というモデルが利用されており、はじめから安全性が考慮された計算となっていますが、安全には安全を重ねることが必要です。

- そのために、M値を安全率でαで割ってより小さい換算M値を基準として計算します。

M値

換算M値 = -----

a

- つまり、1.0の減圧表より安全な、安全率を1.1倍にした減圧表を作成することによって、安全性を高めることができます。

- 安全率1.0の減圧表と、安全率1.1の減圧表については、次の「減圧計算の実際」を参照してください。

酸素中毒を表す計算式

- 長時間、50kPaを超える酸素分圧にさらされると肺酸素中毒になることがわかっています(詳しくは、第3編 高気圧障害の酸素中毒を参照。急性酸素中毒とは異なります。)。

- 1気圧(100kPa)の酸素分圧に1分間さらされたときの毒性の単位を「1UPTD」といい、計算式は、「告示第457号第2条」を参照してください。

- ただし、酸素分圧が50kPaを超えるばく露時に限られます。

t(PO2 -50)0.83

UPTD= ーーーーーーーーーーーー

50

- t:当該深度での経過時間(単位 分)

- PO2:tの区間の平均酸素分圧(単位 キロパスカル)

- で、1日あたりの許容最大被爆量を600UPTD、1週間あたり(1週間とは6日間をさします。)の許容最大被爆量を2,500CPTD(累積肺酸素毒性量単位)としています。

- これは、1週間の被爆量が2,500CPTD以下であっても、そのうち1日でも600UPTDを超えていたら違反になり、1週間のすべての日において、600UPTD以内であっても合計で2,500CPTDを超えていたら違反になります。

- 詳しくは、「改正高圧則リーフレット」を参照してください。

- 肺酸素中毒は、酸素分圧が1ATA(約100kPa)を超えて長時間の潜水を行う時に問題となりますので、混合ガス潜水やリブリーザなどの潜水を行う場合に注意しなければなりません。

a:21951 t:2 y:0